|

◊

HOME◊

◊ jump to

◊ |

![]() OPinion ☉ 孔子、墨子看《魷魚遊戲》☉

from the perspective

of Confucius and Mozi

(Mohist canon)

OPinion ☉ 孔子、墨子看《魷魚遊戲》☉

from the perspective

of Confucius and Mozi

(Mohist canon)

![]()

影評說《魷魚遊戲》始終以「人性」為核心主題,勾出人性真實、黑暗的一面。然而該劇也意圖展現韓國人的「神性」 ── 參加遊戲的韓國人不只一 次為了拯救別人的嬰孩, 犧牲自己的生命或自己小孩的生命。

類似題材的諾貝爾文學獎英國小說電影《蒼蠅王》(Lord of the Flies) 展現了 「獸性」與「人性」,但沒有出現「神性」。 另一部互相殘殺(因高度爭議,影片製作須赴日本國會接受質詢,首開備詢先例)的日本電影《大逃殺》 (Battle Royale), 諷刺人性的醜惡在血腥中暴露無遗 ── 青少年時就已經如此。或許《魷魚遊戲》想平衡一下韓國的善惡人性,但「神性」的比例太高了。

|

|

|

pic left: Lord of the Flies youtube.com/watch?v=Uo0q5qVcB5I☉ ☉ ☉ pic right: Battle Royale youtube.com/watch?v=N0p1t-dC7Ko

國內外媒體(比方setn.com/News.aspx?NewsID=1297171; 2023-5-19) 曾報導, 韓國不想被人說其文化受到中國影響,於是積極向世界發聲,列舉所謂的「3大鐵證」來證明孔子是韓國人。

然而,孔子的儒家思想 , 是以血緣親情為基礎的「親親為大」 ── 愛要分親近遠疏 ── 父母、兄弟姊妹和親屬才是最緊密 的。墨子的「兼愛」就不同 ── 如果只剩一顆藥救人, 儒家會先給親人,墨子就用抽籤的。 看《魷魚遊戲》呈現的文化,孔子不是韓國人, 墨子才像。 是吧?

《魷魚遊戲》導演兼編劇表示,嬰兒代表著未來世代,應有責任和義務,為下一代留下更美好的世界,因此讓嬰兒成為贏家來呼應《魷魚遊戲》的核心意義。

然而,「象徵」或「隱喻」只是映在水面的倒影,你不能為了遷就虛幻的水影,扭曲實體

、捨本逐末。相對的,Battleship Potemkin的嬰兒(詳後)注定毀滅,

俄國人的隱喻不犧牲故事合理性、不落斧鑿之痕。

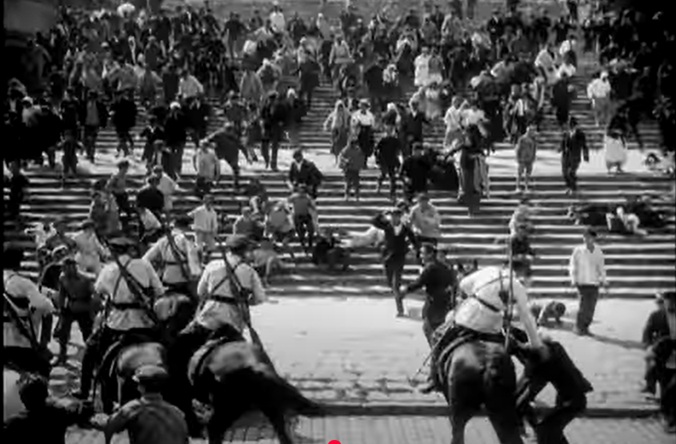

電影史上最著名的「拯救/不拯救 嬰孩」場景,是蘇俄Sergei Eisenstein 1925年的電影 Battleship Potemkin(《戰艦波將金號》),片中的「敖德薩台階」, 展現了電影史上最恐怖的軍警鎮壓暴行之一,以及無助時的「非人性」(inhumanity) ,為英國電影學會(British Film Institute)評為史上最偉大的電影之一。1987年的美國名片<The Untouchable>(《鐵面無私》) 戲劇化地引用了該橋段,在扣人心弦的七分多鐘,警方與黑社會駁火,子彈亂飛,數度擊中嬰兒車 The Stairway Shootout - The Untouchables 。1994年美國電影<Naked Gun 33 1/3> (《白頭神探 33 1/3》) 再度改編為visual parody Naked Gun 33 1/3 (Opening) The Untouchables Stairway Shootout Scene High Definition。 (ps: Naked Gun 部分橋段被編入美國長春藤大學教材)

這二部美國名片的警探們, 都是以執行任務為主,行有餘力才去拯救嬰孩 , 《戰艦波將金號》 描繪大屠殺的 恐慌,逃命的民眾踩踏倒下的屍體與兒童,只恨爹娘沒有多生二條腿 , 才是合乎人性的描寫。

在二戰的歐洲以及昔日台灣 ,恐怖統治下的民眾也會互相「踩踏」 ── 出賣或攻擊同胞,這合乎「人性」。「非人性」的是政客 ── 他們下令讓人民不敢不從,甚至設計情境 讓你去踩 踏人性。

這只是歷史嗎? 西方戰略評論不只一次說道: 歷史即使不重演,它也會押韻重現!

|

|

|

pic: Battleship Potemkin(《戰艦波將金號》鎮壓人民場景; .youtube.com/watch?v=BAbzRjErywY

2025-7-4

|

英國《The Guardian》 (2025-6-27) 說最後的遊戲參賽者是「 嗜血成性、毫無良知」。那麼邪惡政客就好像《魷魚遊戲》裡戴著鍍金面具,幸災樂禍的惡棍。是他們造成了互相殘殺、 泯滅人性。 美國New York magazine 《Vulture》 說《魷魚遊戲》堅持認為,世界需要改變 「除非世界改變,否則遊戲不會結束」。 但一小撮道德勇士的起義並不足以改變世界。遊戲的「負責人」、桃色團隊、「VIP」們幾乎全身而退, 就像是真實世界裡共犯結構的政客們撈得盆滿缽滿後全身而退。New York Times (2025-1-3): 如果世界各地每個人都在參與這種競技,那麼這個大問題的解決辦法一定在遊戲之外。 希望台灣能出現《魷魚遊戲》的「成奇勳」, 無私無我,擔任司法部長 ,司法改革必能完成, 擔任監察院長 ,迫害人權的高官 應能成擒。 2025-7-6

|

![]() ☉

南韓《魷魚遊戲》 VS.

日本《大逃殺》

☉

南韓《魷魚遊戲》 VS.

日本《大逃殺》

![]()

《紐約時報》說日本電影《大逃殺》(2000),是美國電影《飢餓遊戲》(2012)的姊妹篇。它也是南韓《魷魚遊戲》(2024) 的青春無敵版本 。

美國New York Times (2012-5-24) : 《飢餓遊戲》的美國粉絲可能不會接受 ── 甚至不被准許觀看 《大逃殺》,這太糟糕了 ── 因為從很多方面來看,《大逃殺》都比《飢餓遊戲》好,而且...怪有趣得多。雖然《大逃殺》的日本票房只有《飢餓遊戲》約1/30。

再對看獲得七座最佳影片等獎項的《大逃殺》與獲得Emmy等多獎項的《魷魚遊戲》,這二部亞洲作品有相近與相異之處。New York Times (2011-11-12): 《魷魚遊戲》借鑒了《大逃殺》。

|

|

|

|

《大逃殺》由軍隊管控系統, |

學生互相殘殺的血腥統計由漫畫方式呈現 Battle Royale: All Deaths |

♣♣ 它們都巧妙運用了Johann Strauss Sr.等音樂大師的古典音樂,在優雅樂聲與遊戲的殘酷現實之間營造出強烈的對比。

♣♣ 《魷魚遊戲》模擬了《大逃殺》的結構, 再套上2019年《寄生上流》的成功方程式 ── 貧富差距 、階級鬥爭。New York Times (2021-10-12) : 房價飛漲,「以普通職員的收入幾乎不可能過上舒適的生活」、「想把孩子送到最好的學校,必須住在最好的 學區」、蛋糕越來越小,競爭越來越激烈。美國、西歐各國 人民因情況相似而引發了轟動效應 ── 美國最富裕的20%人口的平均收入是最貧窮的20%人口的8.4倍,而韓國為6.5倍。 台灣的貧富差距比韓國更大。根據《Taipei Times》,最富裕的20%家庭擁有的總財富比例遠高於最貧窮的20%家庭,2021年達66.9倍。該劇另個成功因素, 是爆紅引發關注,因此更加走紅。至於全球富裕階級 觀眾, 就像劇中的VIP們, 樂於「以極端的方式娛樂自己」、「流血場面和誇張殘酷,說明了現代情感的怪異和令人不安」(NY Times, 2021-10-22) 。 世界的殘酷經濟只是讓無情的殺戮具有合理性,就像推理小說的謀殺動機只是為了謎團設計而附屬存在。

♣♣ 《大逃殺》某方面比《魷魚遊戲》更反映現實 ── 參賽者分配到不同的武器,就像社會的天生不平等,幸運的拿到了機槍, 有的則拿到望遠鏡、 甚至是"盾牌" (像台灣拿到了"矽盾") ,也有的拿到筆記電腦, 但他能藉以傳播病毒,破壞了遊戲的系統、並查出資料自製高爆武器(像美俄中) 。《魷魚遊戲》比較講究「公平」 競爭,頂多是遊戲負責人暗塞給主角一把小刀...。

♣♣ 《紐約時報》指《魷魚遊戲》的「角色過於公式化」、「情感與內心描寫都很薄弱」。 ── 人物如果扁平, 像道具一般, 觀眾就不會關心他的死活,戲劇張力就需要噴更多的鮮血 (《魷》劇會死4百多人,《大逃殺》約40人) 。《大逃殺》只有二個小時,雖然以倒敘交代個性,但參賽者都是中學生,從純真善良被逼成兇性大發、 互相殘殺, 巨大的落差就足以懾人震撼,同情憐憫之心也隨之油然而生 ── 超過對《魷魚遊戲》逆境魯蛇們的同情。NY Times (2011-11-12): 《魷魚遊戲》內核是飽含同情、逆境的故事,引發了全世界的共鳴。

♣♣ New York Times 稱《大逃殺》是部華麗而恐怖的漫畫。而《魷魚遊戲》的殺戮戰場,使用了兒童喜歡的鮮豔色彩,有如華麗糖果屋般,但當童話世界裡灑滿鮮血, 強烈對比的恐怖就直逼觀眾眼前。《紐約時報》說《魷魚遊戲》第三季比以前更加卡通化。

♣♣ 西諺: "You're What You Wear". 《紐約時報》 (2021-11-12):「廉價運動服在現代韓國成為社會地位的標誌」,這是韓劇常見隱喻 ── 「通常與不被社會接受的人聯繫在一起」、「非常懶散,甚至是寄生蟲一樣生活的象徵」。至於反方的粉紅色工作服 , 不像一般運動比賽中裁判與工作人員的灰黑工具色; 在色彩學中,找不到適合的寓意。《紐約時報》說: 儘管不那麼具有象徵意義,卻是典型的色彩對比手法。粉紅色通常聯想到女性氣質、愛、溫柔,甚至日本少女文化與妓女... 現在卻赫然成為權威、危險和控制。這與「糖果屋」配色成為恐怖色彩。 此外, 在朝鲜王朝時代,粉紅色是兩班貴族男女共同穿著的顏色,或為其隱喻。《大逃殺》中所有參賽者都著卡其學生服,益襯少男少女的單純氣息。

♣♣ 《大逃殺》中的嬌弱乖乖女們,因無法承受巨大的心理衝擊,也不敢殺人,而選擇跳崖自盡,這合於情理,不像《魷魚遊戲》的主角成奇勳為保全別人家的嬰兒而自殺,或張金子出於相似原因,殺掉自己兒 子 ── 被BBC批評「過度利他令人不安,幾乎讓人覺得精神失常」。

♣♣ 殘酷中自有無上的美學?《大逃殺》中一些和平主義女孩,爬上高崗以擴音器呼籲同學們停止殘殺,但因位置暴露, 立即遭男同學槍擊,並將女生痛苦的呻吟以擴音器傳播全島取樂子。此惡趣味黑色幽默、以及青春少女們的玉體橫陳粉腿亂飛, 為其賣點。兩片都傳達了弱肉強食的生存殘酷法則,諷刺著現實社會黑暗面, 《大逃殺》因過於聳人聽聞,恐影響青少年行為及日本政府形象,首創影片製作須前往國會接受質詢 之先例。Google AI Overview 說南韓政府無權批准或否決Netflix影集的發行。NY Times (2021-11-4): 韓國會審查媒體的暴力色情,但Netflix受到的限制比本土的限制寬鬆。根據韓國Korea Herald (2025-6-29), Netflix 和南韓首爾市政府聯合主辦了《魷魚遊戲》英姬娃娃等吉祥物的大遊行,吸引了大批粉絲。Google AI (Jul 2025) : 該劇的成功帶來了韓國民族自豪感。

♣♣ 《大逃殺》綁架逼迫中學生參賽,正值青春期的少男少女死前的反應 與《魷魚遊戲》的「老芋仔 」不大同,它沒有《魷》劇的成人肉慾露點, 而大多是「愛情腦」 ── 愛的表白、 問愛、 求愛... 幾對擦出了愛情火花, 有的男同學還會以肉身幫女生擋子彈。 美國USA TODAY曾做過調查,臨死前想做愛的,男性有 6% ,而女性只有 1% 。

♣♣

《魷魚遊戲》的參加者多是個人失業或負債。《大逃殺》則是國家敗壞

、千萬人失業

,因而制定BR法律,通過互相殘殺才能「轉大人

」。兩部片子都鼓勵

背叛倒戈、背後捅刀子、

兵不厭詐。《魷魚遊戲》有「民主投票」,《大逃殺》有「集團對抗」。

美國

Defense News (2025-6-14):

古老的軍事格言

──

要「像打仗一樣訓練」兵士。

──

台灣大多數演習遭批評只是“花招”秀

(台灣聯合報, 2024-7-22:

如此「完美」的「擺拍」畫面?聯合報 社評,

7-11- 2020

:

演習整場戰役半小時搞定,比好萊塢電影還緊湊; Barron's

、法國 AFP

(2024-7-22):

今年的漢光演習拋棄了「更多演戲」

(discarded exercises "that were more for demonstration purposes")。《Global

Times》專家說:

充其量仍只是一場無腳本的表演。)

還有黑熊學院的演練,是

要參考

一下《大逃殺》與《魷魚遊戲》「像打仗一樣的訓練」?

還是應該設法避戰呢?

2025-7-7

nypost.com/2012/05/25/campy-royale-with-cheese/

cn.nytimes.com/culture/20250103/squid-game-review-season-2/zh-hant/

cn.nytimes.com/asia-pacific/20211104/squid-game-korea-bts/zh-hant/

bbc.com/zhongwen/articles/cy4nn73pdvwo/trad

theguardian.com/tv-and-radio/2025/jun/27/squid-game-final-season-review-an-ending-so-wtf-it-entirely-beggars-belief Rebecca Nicholson

cn.nytimes.com/style/20211112/squid-game-track-suits/zh-hant/

cn.nytimes.com/opinion/20211022/squid-game-violence/zh-hant/

news.mingpao.com/pns/娛樂/article/20250629/s00016/1751131228501

vulture.com/article/squid-game-season-3-series-ending-review.html

wifihifi.com/squid-game-finale-review/

nytimes.com/2025/06/27/arts/television/squid-game-season-3-review.html

|

筆者2000s在大學教電影時, 曾指定同學們看《大逃殺》與《蒼蠅王》, 當時沒有老師的電影清單包括它們。 筆者在教廣告時, 曾想了不少點子提供準備參加金犢獎國際廣告比賽的同學們參考發想,結果國外的優勝作品總有一些與我的點子類似。

New York Times (2011-11-12): 「韓國人懂得如何借鑒一種風格,然後做得更好」。《魷魚遊戲》 大致如此。但是其第2~3季借鑒自己的第1季, 卻做得更壞。

|

♣